|

登り口へ

|

|

〜林道への分岐〜

本沢温泉へのルートとしては、マイカー利用の場合、小海町から松原湖へ向かい、湖の脇をさらに「稲子の湯」へ向け登っていくのが、一般的だと思います。この日は、深まりゆく紅葉を横目に、カラマツ林の中を快適なドライブという感じでした。

稲子の湯の手前に、写真の標識が立っていて、迷うことはないでしょう。ここから、未舗装の林道に入り、さらにしばらく進みます。

道はせまいですが、ていねいに走れば普通の乗用車でも問題なく登り口まで行くことができます。

|

|

|

|

〜登り口〜

普通の車では、登り口までしか行けません。ちなみに、登り口には、30台ほど止まれるスペースがあります。

登り口には、写真のシブイ案内があります。

オフロードタイプなどで、悪路にも自信がある場合は、案内にあるように、さらに上のゲートまで入ることができます。ただし、いったん入るとすれ違うところはほとんどない狭い道ですし、後戻りするのもまず厳しいので、よく注意したほうがよいでしょう。

今回、ここから歩いていきました。それでも片道1時間弱の行程です。

|

|

さあ登りましょう

|

|

〜楽々の登山道〜

登山道とはいっても、写真のように、よく整備されたものです。傾斜もきついところは、ほとんどありません。ましてや、迷うことはないでしょう。

紅葉する木々をながめながらの、快適なハイキングが楽しめました。

ちなみに、この日登りはじめたのは、午後も2時近くだったと思います。いくらなんでも、遅いかな…、とちょっと心配しました。

|

|

|

|

〜シラカバ紅葉〜

ちょうど登りの途中あたりまで、見頃の紅葉のシラカバが多く生えていました。

写真は、途中ゲート(車では、完全にここまで)にあった、シラカバの大木。

白い木肌と、黄色く色づいた葉、秋空の青が、とても美しいコントラストを。写真では、シラカバの葉が空をバックにしているため、暗く写っていますが、本当は、輝く黄金色なのです。

|

|

〜ナナカマド紅葉〜

さらに登ると、真っ赤な紅葉。これは、ナナカマド。これが楽しめてラッキーでした。

ナナカマドは、早い時期に紅葉する種類です。ここで見るには、10月上旬に来る必要があるようですね。ただし、紅葉の深まる時期でも、真っ赤な実を楽しむことができます。

|

|

|

|

〜針葉樹林あるき〜

すばらしいことに、このコースの途中では、鬱蒼とした、針葉樹の林歩きも楽しめるのでした。

樹は、コメツガでしょうか?八ヶ岳では、特に白駒池周辺のルートが、針葉樹と苔の美しさで有名ですが、ここもひけをとりません…どころか、こちらの方が美しいのでは、と感じました。

|

|

〜緑のじゅうたん〜

これが、林床に広がっているコケのアップです。

林床は、常緑の針葉樹に守られ、しっとりとしています。

緑のじゅうたんが、いっそう神秘的な美しさをかもし出しています。

|

|

|

|

〜神々の森〜

針葉樹とコケの森がつくる神秘的な雰囲気は、画面でお伝えできないのが残念です。ぜひともその場に行って、雰囲気を感じていただきたいと思います。

暗い林の中から、向こうの明るい空をすかして見たとき、私は、山の神々しさを感じました。

|

|

〜再び明るい紅葉〜

めざす本沢温泉が近くなってくると、道は開けて、また明るい紅葉に囲まれました。

ナナカマド真っ赤と、なんでしょうか、種類はわからないですが丸い葉の真っ黄色と空の青。その対比は、見飽きない美しさです。

|

|

|

<ページの頭へ>

|

|

山小屋から本沢

|

|

|

〜到着〜

ようやく、本沢温泉・山小屋に到着。

眺めのよいテラスが設営されています。写っていませんが、正面には、カラマツ紅葉などで彩られた山並みの展望が広がっています。

いよいよ秘湯に入れるぞ、と期待は高まります。

|

|

〜本沢温泉・山小屋〜

本沢温泉の山小屋です。ここで、入浴料金を払うなどの受付けをします。今回、550円。

切符は「入浴記念券」になっています。

話を聞くと、やはり、この紅葉の時期は、お客が混むそうです。

山小屋には、野天風呂とは違う成分の内湯(カルシウム・ナトリウム・硫黄炭酸水素塩泉)があります。今回入らなかったので、次は味わいたいものです。

|

|

|

|

〜硫黄岳さんこんにちは〜

登ってくる途中に見えていた硫黄岳(2765m)が、目前に大パノラマで迫ってきました。

岩肌が迫力あって、魅力ある山容ですね。

せっかくここまで来たのに、山頂まで行かないのがもったいない、くやしい!

このままさらに登れば、夏沢峠へ。ここは、ちょうど八ヶ岳の中央部にあたるわけですね。

|

|

〜これが本沢〜

山小屋から歩いて数分、道から左へ入り、沢へと降りていきます。

この谷の流れこそ、「本沢」なのです。来ました来ました。

あたりからは、硫黄の臭いがしてきます。そして、足元のガレた岩も硫黄に変わってきました。

|

|

|

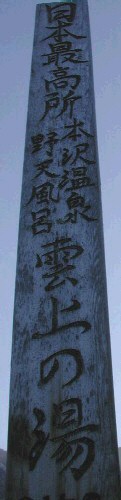

〜いよいよ雲上の湯〜

|

|

|

|

〜雲上の湯〜

やったー、着きました。これが、本沢温泉・野天風呂です!

いろいろなメディアで紹介されていたとおりの秘湯が目の前にあります。

あくまで野趣100%の混浴。脱衣場も半畳ほどの板じきがあるだけで、まったくのオープン。ワイルド〜。だから女性客は、水着着用で入っていました。

私の場合、堂々と…は、まあいきませんが、ここまでくれば何をためらおうか、登山客に背を向けすみやかに脱いで入浴。女性のかたは、ぜひ水着を準備してください。でも、出た後、ぬれた水着をどうするのか、わかりません。

写真のかわいいお姉さん2人組も、水着でテキパキと入浴してました。笑顔で撮影に応じてくれて、どうもありがとう!今思えば、メールアドレスでも聞ければ、記念写真お送りしたのに…と残念。

この日は、入ろうと順番待ちの客や、見物だけの登山客などもたくさん。山歩きにもベストシーズンだけに、かなり混むのは、やむをえないですね。

そうそう、風呂上りと思えるオヤジ登山者が、風呂の近くで、オカリナを吹き続けていました…。まあ悪くないけど、だぶん本人が思っているほどには、ありがたくなかったです…。

|

脱衣場にあった手書きの「温泉分析書」から、いい味のとこを抜粋して紹介します。

|

温泉分析書

源泉名及び湧出地 源泉名 本沢温泉 野天風呂

調査及び試験者 長野県薬剤師会検査センター 第二課長

調査及び試験年月日 平成13年6月8日

泉温度 43.6度(調査時における気温13度)

勇出量 自然湧出

知覚的試験、微白濁を呈し酸味、硫黄味、微炭酸味、強硫化水素臭を有す。

水素イオン濃度 PH3.0

効能…胃腸の弱い方…ヒフ病の方

神経痛等特に良い

◎深酒をのんで入らぬ事

◎夜の入浴はしないで下さい

宿の中のお風呂も(と?)全然

異います.加熱もうすめて

もおりません.本物の温泉です

温度42度ー43度

|

|

|

〜は〜、極楽ごくらく〜

天気のよいこの日でも、ここまで登ると、寒いくらいで、体はかなり冷えていました。

入るとお湯の温かさが、じわ〜っと、快感に包まれます。これぞ露天の温泉の醍醐味!

6人も入るといっぱいになってしまう小さな湯船ですが、岩を削って作ったというもので、ぜいたくいえません。

また、和気あいあいと入りながら、秘湯を味わうのが楽しいのです。

ところで、この湯船、けっこう深いのです。お湯は白く濁って底が見えませんから、みんな入るときに、必ずコケてました。一応、気をつけて。

|

|

|

|

〜お湯質最高!〜

温度は、40度ちょっとでちょうどご機嫌な温度。湧き出た源泉そのままで、ぴったり極楽のこの不思議!

入り始めは、ぬるめでいいな、と感じていたのに、たぶん5分くらいで、じわじわとあったまって、熱くのぼせ気味になりました。きっと温泉成分が濃くて効くのでしょう。

硫黄の香りも強く、あ〜まさに私好み。温泉分析書によるとPH3だから、かなりの酸性泉。でも、目に入って痛いようなことはありませんでした。

最高のお湯につかりながら仰ぎ見る硫黄岳は、格別のものがあります。

|

|

〜さようなら〜

ほんとは、いつまでも気持のよい風呂に入っていたいところです。けれども、我々が入っている間に、オバサンの登山グループが来て、長蛇の列で待ち始めました。

名残りおしいけど、マナーも大切。適当にあったまったところであがりました。みんなにとって気持ちよい、よい思い出になりますように。

下山にかかったのは、もう4時30分ごろだったでしょうか。写真は、夕日に染まりゆく硫黄岳。

さようなら硫黄岳、そして本沢温泉。必ずまた来るから、そのときもよろしくね。

|

|

|

|

|